2025年中国农民丰收节智慧农业典型案例宣展(一)

一、基本情况

邓州市智慧农业中心位于文渠镇李洼村2.7万亩高效节水灌溉示范区内,于2022年5月正式运行。中心建筑面积1183平方米,内设大数据平台、专家会商室、植物诊断室、土壤化验室、机电控制室、多功能会议室等多个功能室。智慧农业大数据平台是中心的核心部分,由邓州市农业农村局与南京农业大学共同研发,邓州市农业技术推广中心负责运行管理,主要通过物联网、互联网、大数据、卫星遥感、云计算、5G+智慧农业、人工智能等先进技术来构建智慧农业信息体系和运行管理体系。

平台包含三大系统:数据自动采集系统、数据自动处理系统和数据应用系统。数据自动采集系统涉及地下环境、地上环境、作物本身、虫情监测、生长监测、价格行情等6个方面,数据自动处理系统涉及土壤、天气数据的自动汇总和异常数据报警等2个方面,数据应用系统涉及农机远程控制、浇灌远程控制和植保无人机应用等3个方面。

二、典型做法模式

(一)主要做法

邓州市智慧农业中心自建设运行以来,初步实现了以“七化”(土壤监测自动化、遥感监测精准化、气象监测综合化、病虫监测智能化、水肥操作一体化、大田管理可视化、农机服务“无人化”)指导农业生产,把长期各自为战的农业科技人员“聚”了起来,把长久分散的科技资源“合”了起来,把涉农相关产业“联”了起来,全方位服务三农一体“动”了起来,进而实现建设初期的核心目标。

图1 邓州市智慧农业中心

(1)土壤监测自动化

示范区安装了多功能土壤墒情自动监测仪,可以监测不同地块的土壤温度、湿度、pH值、电导率的实时数据,以及同一点位不同深度的土壤湿度情况,并把数据实时上传到平台。平台上可以查看实时数据与历史数据,还可设置预警,使系统对异常信息进行提醒,帮助农业生产者更好对土壤情况进行监测并做出科学生产决策,以满足作物生长对土壤的适宜性需求,改变了仅凭主观经验判断土壤墒情的历史。

(2)遥感监测精准化

利用卫星遥感技术对地面作物进行连续观测,采集不同波段光谱信息,通过大数据分析作物在不同波段的反射率差异,可以掌握不同区域作物生长状况,对其分等定级,进而计算各区域水分需求和养分需求,实现差异化管理。卫星遥感技术的应用可以提前发现问题,为精准作物管理和田间作业提供重要依据,数据分析结果还能用来预测产量和品质,使生产者做到心中有数。得益于卫星遥感技术的应用,示范区的小麦玉米长势良好。2024年冬小麦管理中,卫星遥感监测的叶面积指数和植被指数被用于指导氮素补充和制定防倒伏措施。

1、气象监测综合化

示范区内安装小型气象站,可采集农业生产外围环境8项指标(温度、湿度、风速、风向、雨量、光照、大气压、二氧化碳)。采集频率为5分钟一次,采集后上传至平台,由平台对数据进行处理分析,计算平均值、极值等各项指标并生成曲线图,帮助生产者掌握发生规律和趋势,实现精准管理。平台同时接入中国气象网的全国实时气象信息,可查看精确到1公里网格点的气象数据,实现小范围分区域的气象预报和气象灾害预警推送。

气象数据采集分析与可视化系统的应用,实现了大田气象预报和气象灾害预警,帮助农田管理者根据气象条件开展适宜的农事活动,避免气象异常给农业造成危害。在今年小麦的灌浆期、成熟期、收割期和夏播的播种期、出苗期和拨节期,依据气象智能监测分析数据采取针对性措施,取得了良好的成效。小麦灌浆期没有受到干热风的影响,千粒重增加,保证蜡熟期适时收割,增产幅度达5%左右。针对夏播期遇到的干旱天气,根据气象数据指导农业生产者晚播或播后及时浇水,使得当前玉米苗情均匀,长势良好,为秋粮丰收奠定坚实的基础。

图2 小型气象监测站

(4)虫情监测精准化

示范区内安装了虫情测报仪,以灯光诱捕害虫、红外线灭虫、高清摄像机拍照,通过图像识别技术分析害虫类型、品种并统计数量,帮助生产者掌握虫害发生情况,科学研判施治,做到减少用药,提前预防,实现绿色防控。三年来示范区内虫害金龟子减少99.42%、玉米螟减少84.8%、甜菜夜蛾减少86.7%、棉铃虫减少48.1%。虫害的精准防治使夏玉米和蔬菜作物实现了绿色种植,产量和品质得到同步提升。

(5)水肥操作一体化

整合高标准农田节水灌溉系统,接入传感器设备,结合自动监测的土壤墒情数据及作物需肥特点,计算并设置作物水肥供应量,并适时远程启动水肥一体化智能控制灌溉设备进行灌溉。水肥一体化技术将智能设施、智能装备、智能系统与种植需求相结合,农业水资源利用更加集约、高效,较传统灌溉模式平均节肥50%-70%,节水30%-40%,可减轻残留化肥引发的面源污染,同时增产幅度可达30%以上,农田灌溉劳动强度也明显降低,单位面积浇灌成本有所下降,实现了肥水定量、精细均匀、定时控制等多种功能,达到了省工省时省力省肥省水、控温调湿、减轻病害、增产提质的目的。水肥一体灌溉系统在应对秋播时期的干旱时发挥了重大的作用,系统接入的移动卷盘式喷灌设备减少了高温天气下的人工投入,还可实现连续作业,相比纯人工定时灌溉每100亩可节约1860元,节约用水达35%左右。

1、大田管理可视化

田间安装多个高清监控设备,具备360度旋转、远近镜头及识别功能,可以以视频化的方式,全天候、全时段监测农作物生长发育动态和农作物灾情发生情况,实现农田的全生长期的存档和预判,帮助生产者提前干预,提高效率,降低农业减产风险,降低人工巡田成本,并解决人力巡田的不全面不精准的问题。

(7)农机服务“无人化”

入驻智慧农业中心的首邑农业无人农场内有多款智能无人驾驶农机装备,可以实现多种作物、多个环节的“无人化”自主作业。无人农机搭载北斗导航系统,可以实现精准定位,并通过物联网向平台远程传递坐标及作业状态数据,同时借助AI智能算法对实时环境、设备状态、作业任务等数据进行分析,作出决策自主作业,以最佳资源利用和最少成本投入实现生产全流程的智能化管理。如气吸式精量播种机能减少种子播量,提高播种均匀度,避免重播和漏播,有效降低用种成本;智能植保无人机作业实现匀速施药,提高农药利用率和防治效率,减少农药浪费,降低农业面源污染。还可以在收获时节实时调配农机作业位置,获取农机收割进度、面积和作业状态,精准决策运输车辆配置,做到颗粒归仓。

通过今年夏播期间试验对比,耕作无人机的使用较传统农业耕作模式效率可提升70%左右,土地利用率提高10%左右,减少种、肥、药等农资10%以上的投入。近期玉米田预防病虫害使用的植保无人机,采用喷雾喷洒方式可节约50%的农药,节约90%的用水量,喷洒10亩定时相比节约人工费用70元。

图3 河南首邑农业无人驾驶农机

(二)技术模式创新点

(1)天空地一体化监测

通过卫星遥感、无人机多光谱成像、地面传感器等设备,实时采集土壤墒情、苗情、虫情、气象等数据,并结合历史数据构建作物生长模型,为精准施肥、灌溉和病虫害防治提供科学依据。

(2)物联网与大数据平台

依托智慧农业大数据平台,整合了土壤环境监测、虫情监测、气象站等数据,农户可通过手机或电脑实时查看田间信息,远程控制水肥一体化设备,实现“足不出户巡田”。平台还与河南省水价改革平台、数字农业平台等对接,形成跨领域数据共享。

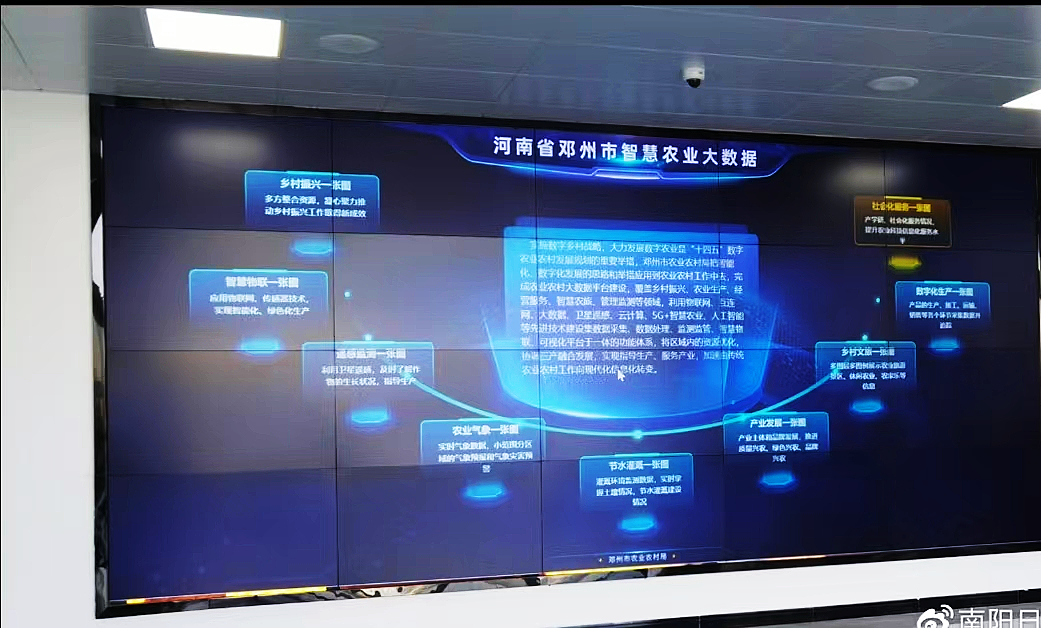

图4 邓州市智慧农业大数据平台

(3)无人农场与智能农机

中心支持的首邑无人农场项目,利用北斗导航和AI算法实现农机自动驾驶,生产效率提升70%,土地利用率提高5%。例如,无人圆盘耙、播种机等设备可精准规划作业路径,减少人力成本。

图5 高架自走式植保机械

三、成本效益测算

(1)经济效益分析

智慧农业不仅可为小农户提供精准科学的农事指导意见,也可为大农户提供农业全过程智能化生产作业。以种植大户种植小麦200亩为例进行效益分析,从秸秆还田、施基肥、耕作到播种,运用智能机械可节约费用11150元;从出苗监测、灌溉、病虫害防治、追肥、防病到巡田管理可减少人力投入、节约用水肥等,减少成本17320元;收获期运用智能化收割机,效率高、损失少,可节省时间8个小时,减少损失5000元;天气预测可提前预测天气状况,可减少浇水次数,减少1次节约3720元;人工投入在农业管理上的投入累计减少50天,节省人工费用5000元;运用机械运输烘干贮藏可节约5000元;通过科学管理,精准作业,经测算每亩每季可增产110斤以上,合计200亩增收2.8万元左右。总之,从200亩小麦的耕种管收全过程可节约增收71470元,相当于每亩地一季可节约357元,整个示范区全年可增收1927.8万元。

(2)社会效益分析

邓州市建设的智慧农业属于大田农作物的智能化管理,通过技术应用,实现从农作物的地下环境、地上环境、作物本身整体一体化的自动监测、科学决策及智能管控,在农作物关键生育期上发挥了重大作用。灌溉可做到节省人工、提高效率不误作物正常的生长发育,节水达40%,增产达30%;对病虫害防治可做到掌握发生趋势和规律,提前预测和预防,实现绿色防控,减少药肥使用量,达到农产品绿色生态;从耕种管收上提高劳动生产效率达60%以上,对规模化生产作业起到一定的示范引领作用。其“数据驱动决策”的模式为全国智慧农业提供了可复制的经验,有力助力了农业强国战略的实施。