2025年5月猪肉进出口“双增长”!出口量创5年新高,餐桌要变样了?

最近逛超市买猪肉的你,有没有发现一个有意思的变化?曾经被视作“稀罕货”的进口猪肉,如今在货架上的存在感越来越弱;而超市里挂着“土猪”“黑猪”标签的国产猪肉,反而成了抢手货。这种变化的背后,藏着一组刚出炉的“爆款数据”——2025年5月,我国猪肉出口量创下近5年最高纪录,进口量也止跌回升!

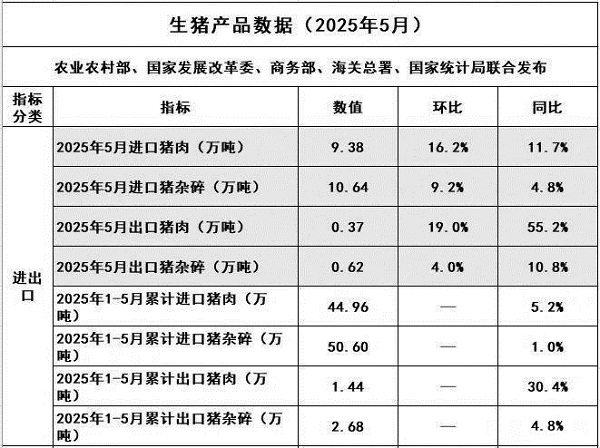

先看一组让人眼前一亮的数字:

5月单月,我国猪肉出口量达到0.37万吨,环比增长19%,同比增长55.2%,不仅连续3个月环比增长、连续7个月同比增长,更刷新了自2021年以来的单月最高纪录!换句话说,现在每出口100吨猪肉,就有超过一半是今年5月卖出去的。

进口方面也有好消息:5月猪肉进口量9.38万吨,环比大涨16.2%,同比劲增11.7%,这也是近4个月的最高进口量。要知道,就在几个月前,市场还在担忧“进口猪肉会不会继续缩水”,如今直接打了个漂亮的“翻身仗”。

如果把时间线拉长到今年前5个月,这种增长势头更明显:1-5月猪肉累计出口1.44万吨,同比大增30.4%;进口44.96万吨,同比增长5.2%。曾经“此消彼长”的进出口曲线,如今双双画出了向上的弧线。

出口爆单背后:国产猪肉“支棱”起来了!

为什么今年猪肉出口突然“杀疯了”?答案藏在产业链的升级里。

一位在广东做猪肉出口生意的王老板告诉记者:“以前我们出口主要是冻肉,现在深加工产品多了——比如预制菜里的梅花肉片、黑椒猪排,还有适合东南亚市场的低脂排骨。”他翻开订单本,“上个月刚给越南发了200吨调理猪肉,客户说我们的产品‘肉质嫩、腥味少’,直接续了下半年订单。”

这背后,是国内生猪产业的“质变”:一方面,规模化养殖占比突破70%,从饲料配方到疫病防控都实现了标准化,猪肉品质更稳定;另一方面,屠宰加工企业加速转型,从“卖原料”转向“卖产品”,低温分割肉、预制菜等深加工产品占比提升至35%,正好戳中了海外市场对“即食化”“便捷化”食品的需求。

更关键的是,“中国标准”正在被国际市场认可。今年3月,我国猪肉首次通过欧盟的“地理标志产品”认证,山东、四川的优质猪肉有了“国际身份证”;前5个月对欧盟出口量同比暴增80%,成了新的增长极。

进口止跌:不是“替代”,而是“互补”

有人可能会问:出口大涨的同时,进口也在回升,是不是意味着国内猪肉不够吃了?

答案恰恰相反。农业农村部数据显示,今年一季度全国生猪存栏量4.3亿头,能繁母猪存栏4300万头,均处于合理区间,猪肉产量同比增长3.2%,完全能满足国内需求。

为什么还要进口?

“现在的进口更多是‘结构性补充’。”中国肉类协会专家李敏解释,比如国内消费者爱吃里脊、梅花肉等部位,而进口猪肉多为背膘、前腿等“边角料”,价格比国内低15%-20%,正好被加工企业用来做肉糜、香肠等产品。“就像我们买水果,不会因为国内苹果丰收就不进口智利车厘子——满足不同需求而已。”

另外,进口猪肉的“止跌回升”,也和国际市场变化有关。受非洲猪瘟影响,去年巴西、美国等国猪肉减产,今年产能恢复,对华出口报价下降,国内企业趁机补库存,这也推动了进口量的回升。

你的餐桌,正在悄悄变“高级”

这些数据变化,最终都会落到消费者的餐桌上。

如果你常去菜市场,可能会发现:曾经标着“进口”的冷鲜肉柜台,现在多了“本地黑猪”“生态养殖”的标签,价格比普通猪肉贵20%-30%,却总能吸引中老年人抢购;超市里的预制菜区,“黑椒猪排”“蒜香排骨”等深加工产品越来越多,包装上印着“出口欧盟标准”的字样,成了年轻人的“厨房救星”。

如果你爱吃火锅,可能会注意到:以前涮肉必点的“进口雪花肥牛”,现在旁边多了“内蒙古草原散养黑牛”的选项,肉质更紧实,价格却差不多;甚至连外卖平台的快餐里,“国产优质猪肉”的备注也越来越多,商家直言:“消费者愿意为好吃的多掏腰包”

从“吃得到”到“吃得好”,从“依赖进口”到“反向输出”,中国猪肉产业的蜕变,藏在每一组增长的数据里,也藏在你我每一次挑选猪肉的选择中。

2025年的夏天,当你夹起一块香喷喷的红烧肉时,或许该说声“谢谢”——感谢那些让国产猪肉“支棱”起来的养殖户、加工厂和科研人员。毕竟,吃好肉的幸福,从来都不简单。