土地上的回响

1984年10月1日,在国庆35周年时,载着“联产承包好”的彩车驶过天安门广场。 资料图

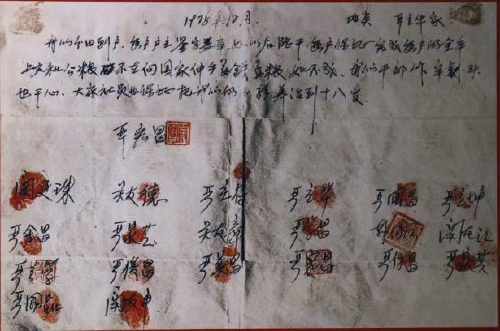

小岗村18户农户在“大包干”协议上按下红手印。 资料图

赵雅捷和姥爷。 受访者提供

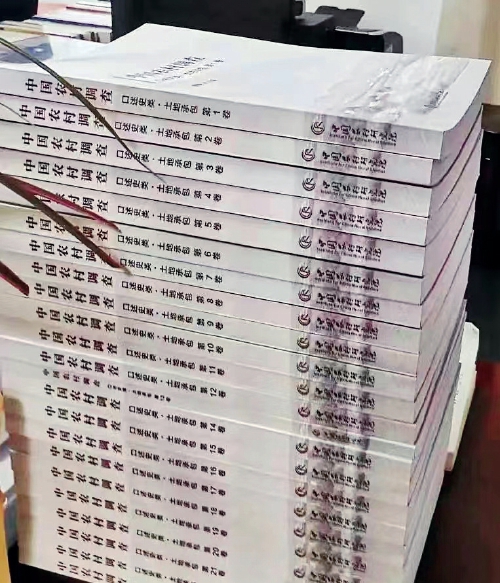

华中师范大学农村研究院23本“土地承包”口述史调查报告结集成册。 受访者提供

一群年轻的研究者迫切地想记录下那代农村人与土地的故事。

正是这次“土地承包”口述史调查,让祖孙俩重新认识了彼此。

赵雅婕没想到的是,一贯以严肃大家长形象示人的姥爷,竟然有这么情绪化的一面。回忆过去,老人有时放声大笑,有时双手捂着眼睛不管不顾地呜咽,让一旁的外孙女手足无措。老人好奇面前的年轻人为何会对几十年前的事感兴趣。赵雅婕告诉他,自己的心愿是把“习惯沉默”的姥爷写进论文里,让更多人记住历史,不要忘记他们这代人的付出。

今年2月,赵雅婕参与了华中师范大学中国农村研究院开展的“土地承包”口述史调查。近200名大学生在寒假期间回到农村老家,聆听同村爷爷奶奶、舅舅大伯们讲述亲历的农村改革开放史。500余万字印刷成铅字,23本调查报告结集成册,摞起来半米高。174位普通农民讲述的土地承包故事,共同勾勒出一幅丰富立体的历史画面。

在这群年轻人眼中,家庭联产承包责任制不再仅仅是一项印在课本上,熟悉却又遥远的国家政策,它是爷爷奶奶辈甚至父亲母亲辈人生道路上的重要分岔口,塑造着无数家族的命运,也是划分时代记忆与社会变迁的分水岭。

以土为生

“我都不太敢看奶奶的手,也不敢摸,那上面全部都是一道道的裂痕。”孙欣抬起自己的手,眼泛泪光。孙欣的奶奶生活在山东省泰安市岱岳区化马湾乡沙沟村,自打她记事起,打雷下雨,她的奶奶都要蹬着破旧的三轮车赶到地里,收麦子、玉米。一干就是一天,顾不上吃饭。“姥姥也是一样,不管家里人怎么劝,只要到收获季,88岁的姥姥早上不到5点就去地里。姥姥的腰已经动过三次手术了,脊椎越来越弯,整个身板近乎弯成了90度。”

孙欣记得,过去放假时常常跟奶奶一起刨地,看着奶奶瘦小的背影,她总会想:“为什么奶奶干那么快,土地对他们来说意味着什么?”操劳一辈子的奶奶回答不上这个问题。孙欣看到的是,这些以土为生的农村老人,只管将汗水洒在田间地头,朴素地相信土地不会辜负每一滴辛勤的汗水。

孙欣想替爷爷奶奶去理解他们没空思考的问题。其中一个时间节点是40多年前。

“在包产到户之前,你种出来的粮食不知道有多少归你。”父亲给孙欣讲了个地瓜的故事,让她对“集体生产、统一分配”的概念一下子清晰起来。

那时父亲还小,在地里挖出了一个特别大的地瓜,足足有七八斤重,得两只手抱着才能拿稳。他从未见过这么大的地瓜,所以特别宝贝,抱着那个地瓜在地里玩了半天。到了傍晚,奶奶告诉他这个地瓜需要上交。听了这话,父亲连忙把大地瓜揣在怀里,就是不肯撒手。

奶奶好不容易掰开他的手,哄着说“一会儿就会分回来”,就拿去交给了生产队。最终这个地瓜被分到邻居家去了。奶奶没办法,又去邻居家借来那个地瓜,让父亲玩了几天之后又还了回去。这段童年往事牢牢印在父亲记忆里。

“包产到户后,才可以想种什么就种什么,交够国家的,留足集体的,剩下的都归自个儿。”孙欣了解到,1980年,也就是老家的村子实行家庭联产承包责任制的第二年,许多地块亩产比之前提升了两倍多。特别是地瓜迎来大丰收,村里一名叫孙积贵的老人当年所种地瓜从地面堆到了房顶,放满了两屋子,前来统计的会计进了门,都难挤进去。

这当然不只是一个村子的转变。1984年,全国几乎所有生产队都实行了家庭联产承包责任制,粮食产量突破8000亿斤,人均粮食拥有量达800斤。就在这一年的联合国粮农组织大会上,中国政府郑重向世界宣布“中国基本解决了温饱问题”。

如今已66岁的孙积贵告诉孙欣,这是“各凭本事,多劳多得”的力量。“以前不会种、偷懒的人也变勤快了。为了过上好日子,大家都铆着劲干。”他突然用力地拍了下桌子叫好,笃定的语气和洪亮的声音让孙欣一激灵。他说,自打那以后,生活是一步一个台阶往上走。

孙欣知道,在很长一段时间里,种地都是孙积贵这代及祖上多辈人谋生的主要渠道,土地也见证着他们的青春和骄傲。

如今生活条件好了,晚辈多次劝说希望他们不要太累,很多老人还是执着地种着地,若非身体不行了绝不放弃。若问缘由,他们也大多说不出个所以然,或者只是告诉你“习惯了”。不过孙欣明白,这背后除了多年累积的对土地的感情之外,更饱含着不想拖累小辈的理性抉择。

过去,她的爷爷奶奶就是用土地里长出的一袋袋地瓜、花生换来了父亲母亲这代人走出乡村,在城里安家的底气。如今,土地依旧给这些农村老人提供了最基本的生存保障。所以只要还能动,他们就一定要去地里干活。“好赖换些吃喝。”一位老人深沉地对她说。

历史不是“想当然”

“只有通过当事人的讲述,历史才完整。每个具体的农民个体在历史变革中如何?历史变革在微观场域中如何发生发展?他们因改革带来的命运变化,他们在改革中如何行动?”这些问题,宏大叙事和宏观数据难以反映。项目指导教师、华中师范大学农村研究院副教授任路介绍,“为大国小农写史”正是此次“土地承包”口述史调查的目的。

他们将着眼点放在土地和农民的关系上。在华中师范大学这些年轻的研究者眼里,这些古稀农村老人都是重要的见证者和亲历者,是最合适的访谈对象。

79岁的陈大清告诉参与项目调查的学生吴竹,他是从报纸上看到小岗村的故事后开始琢磨改革的。1978年底,千里之外的小岗村,饿得面黄肌瘦的18户农民坐在煤油灯下按下红手印,宁愿坐牢也要“大包干”。

陈大清在报道中了解到,过去小岗村的村民常常唱着凤阳花鼓去外地乞讨。实行大包干后的第一年,小岗村迎来大丰收,一举结束20多年吃国家救济粮的历史。

“吃饱饭”也是陈大清梦寐以求的事。他当时是杨桥大队六生产队(现湖北省咸宁市咸安区马桥镇四门楼村)队长,是大队里第一个带头支持“土地承包”试点的人。彼时队内,干多干少一个样,还有人出勤不出力,偷懒睡觉还能照样拿工分。陈大清知道,很多村民跟他心里想的一样。所以当他提出要学小岗村时,村民们都很支持,“只有开会说怎么搞的,没有说需要开会讨论搞不搞的”。

不过,由于“当时政策还比较模棱两可”,陈大清依旧觉得压力很大。老人记得,当时公社和大队都有人说要批斗他。“我说,斗就斗吧,我是跟着新闻报道学的,也许我是对的,也许我是错的,我也不说你们错了,出了事就找我负责。”1980年初,他坚持把田地给“分”了。后来乡里的人都说陈大清这个人“能办事,胆子大”。

此时距离中央关于“三农”问题第一个“一号文件”的颁布,还有一年多的时间。在这几百天里,支持和反对农村改革的力量此消彼长。就在陈大清他们把土地包给农户后不久,《分田单干必须纠正》《包产到户是否坚持了公有制和按劳分配》等文章对包产到户进行了猛烈抨击。一些省机关报上,也刊发了带有批判色彩的文章。

这些不同的声音也陆续传到了陈大清所在的村庄。“有的村民担心政策会频繁变动,地会不会又要收回去,不过顾虑归顾虑,大家都还是很积极的,有一天就种一天,种了就是自己的,谁不乐意呢?”

几乎在同一时间,改革的浪潮也在陈文嘉外公所在的湖北十堰市文峰乡塘湾村涌动。唐天祥当时担任生产小队会计,他向陈文嘉回忆道,为了最大限度保证公平,丈量和评估土地等级时,村民跟着生产队干部一起,米尺和竹竿周围总是乌泱泱一群人。光是评土地等级前前后后就花了十几天,最后按1个等级相差100斤粮食亩产的标准,一共分了7个等级。

作为老会计,唐天祥对“分田”相关数据记得格外清楚。老人掰着手指头解释每家承包的土地面积和农具分配:“用生产队1978-1980这三年的粮食产量的平均数3万斤,除以全队的人口数,得到人均粮食量150斤。比如一家有3口人,一年就需要产450斤粮食,就让这家承包亩产总量为450斤的一块好地或者多块低等级的地,以此为标准进行土地分配。对原有集体生产工具,每个工具评估一个价格,卖给村民。评耕牛价格时,先把全队所有耕牛值多少钱算出来,人均多少牛钱,如果一家能负担得起一头牛的钱,就可以买一头。不够一头的,可以三五家一起买一头,轮流放牛、使用……”

拂去历史尘埃,将目光再次聚焦到46年前那场自下而上的农村改革,师生们发现一项伟大的改革落到每个农民身上是如此具体细微,他们也第一次真切感受到改革背后伴随着怎样的阻力和曲折。

1982年,“包产到户、包干到户”终于有了“正式户口”。1981年,中共中央召开全国农村工作会议。这次会议通过的《全国农村工作会议纪要》作为1982年中共中央一号文件下发,指出包产到户、包干到户“不同于合作化以前的小私有的个体经济,而是社会主义农业经济的组成部分”,正式承认了“双包”责任制的合法性。此后,家庭联产承包责任制迅速推向全国。在小岗村之后,家庭联产承包责任制经历了徘徊、调整和完善,最终作为农村一项基本经营制度稳定下来。

历史不是“想当然”。访谈中,老人纠正了年轻学生不少“想当然”的想法。比如吴竹原以为土地承包初期,尤其是分劳具、分土地时会爆发大量矛盾和冲突,但陈大清却告诉他,大家吃苦吃太久了,好不容易能分到自己的地了,都没有那么斤斤计较,“好坏搭配,排队选择,讨论之后,大家都没什么意见”。

“‘土地承包第一村’安徽凤阳小岗村的故事家喻户晓,但历史需铭记的不只是第一,还有无数的第二、第三,乃至第一百。”这是吴竹完成调研报告后写下来的一段感想。

更多的选择

这次调研,陈文嘉赶上了老家湖北省竹山县塘湾村里最热闹的阵仗。鞭炮震天响,红地毯铺满村民广场,几乎整个村的人都来了。虽然请的是婚庆公司,但并不是婚礼现场,而是“唐氏宗谱颁谱仪式”。这是村民自发组织的,由陈文嘉母亲家族里有头有脸的人物牵头,所有族人志愿参与。

听着台上老一辈族人们的故事,陈文嘉觉得恍惚。40多年前,大家还都在同一片土地上劳作,而现在,做手艺、经商、从政、治学,在各个领域都有出色的人。

唐天祥和陈文嘉外公也坐在台下感慨,他们不知道的是,命运的齿轮早在46年前便悄然转动。

经过大学里的专业学习,陈文嘉试着用政治学眼光回看家乡,她觉得族人命运的变迁,虽是个体的选择,但背后其实是随时代而动的。以妈妈的老家这个基层小村落为窗口,她看到了对普通人影响深刻的国家印记。

随着家庭联产承包责任制在全国推行,我国商品经济逐步发展,城乡二元户籍制度也开始松动。塘湾村村民的选择逐渐出现分化,有些村民决定继续种地,有的开垦林地种上更多茶叶,而越来越多的村民开始依靠非农收入生活。特别是20世纪90年代之后,一些农民外出务工、做手艺办买卖,成了村里最早发家致富的一批人。

“出去的有的是有做事头脑的,但也有的是逼得没办法。”唐天祥回忆,包产到户后的早几年确实粮食产量得到大幅提升,村民们干劲十足,但进入20世纪90年代,情况又发生很大变化。土地还在持续回馈给农民丰厚的果实,可农民的喜悦很快被“卖粮难”和沉重的负担冲淡了。

“那时候种地要交税,村里要集资盖学校、修路搞基建,每家每户都得出钱出力。有些实在不堪重负的,一家子都出去打工,想办法把户口转走,田地也不要了。”

在农村税费改革前,农民负担一般由三部分组成:农业税(国家税收);“三提五统”(村集体提留包括公积金、公益金和管理费;乡统筹费包括农村教育、计划生育、民兵训练、优抚和交通等五项民办公助事业费);村民小组小型生产费用(农村义务工、劳动积累工,简称“两工”)。

学生陈忠威的父母也是在这一时期离开老家广西藤县民乐村,去广东省一个城中村种蔬果。由于离消费市场更近,经济收益比在老家要高一些,这一时期,广西不少村民为养家糊口选择前往珠三角务工、经商、种地。

为了照顾早年因工致残的儿子,魏祖钊是为数不多一直留在民乐村里的人。直到2006年农业税正式废除后,日子才逐渐好起来。特别是最近十年村民生活有了明显提升。“国家给了农民更多补贴,除了土地补贴、种植补贴、公益林补贴等,还能随年龄增长领上越来越多的养老金,这对我来说是实实在在的收益。”

陈忠威在中学前几乎没回过家乡。对于这个“遥远”的老家,他常觉得陌生和说不上来的“尴尬”。为了完成硕士毕业论文,陈忠威年初就在民乐村蹲点观察。他觉得通过口述史,听祖上沾亲带故的老人讲他们过去的生活,了解村庄是怎么一步步发展的,或许能弥补曾欠缺的记忆和情感,让自己的心离家乡更近一些。

“虽然土地不会说话,但以土为生的人会替它开口。”

重新认识农民

学生们在聆听长辈人生故事时,也在重新认识中国农民。

“不少人印象里老农民面朝黄土背朝天,似乎‘落后、过时’,但我从奶奶身上却看到了一个‘进步且文明’的形象。”在与奶奶的对谈中,学生宋子恒常惊讶于她的用词,对于不知道名字的女性,无论老少统称为“妇女”,对于“平等”“公平”之类的词汇更是信手拈来,而其中最高频的一个词就是“自由”。一个连初等教育都没有完成的农村老人,对“自由”的理解是:在尊重集体的情况下,可以随意地安排自己的生活。他想,也许这是一个缩影,在更年累月的土地劳作中,新时代的精神早已在他们的脑海中生根发芽。

“与他们交谈,你就能感觉到,很多时候农民非但不是落后者反而是先进的创造者,他们创造了灿烂的农耕文明,并在这个过程中形成了自己特有的品行。改革开放以来,也正是大量的农民工让中国得以成为‘世界工厂’,铸造了‘中国奇迹’。”

这些独特的品行里,农民的勤劳让参与调查的年轻人感悟良多。唐天祥回忆起自己20多岁时,在包产到户前,一个月集体干农活一般28天,会放两天假,这两天是让他们在家休息,队里不限制做什么,但农民都闲不下来,忙着去做活挣钱。等到允许开荒后,他就每天一大早上山,在山里刨个坑,搭一点塑料或草,做成简易棚,饿了就在棚子里煮点芋头番薯,有时候一连干上好几天都不下山。

也是借着这次调查,陈文嘉发现了大舅隐藏已久的“秘密”。外婆生了七个孩子,大舅是老大,妈妈是最小的女儿。

这次调查,陈文嘉才知道,在那个粮食不够吃的年代,大舅早早地承担起家庭的重担。初中毕业后进了电站,把每月挣得的30斤粮食全部留给弟弟妹妹们吃,自己想办法解决温饱。这么多年,大舅从没跟他们讲过,连陈文嘉的妈妈也不知道。

陈文嘉明白,正是因为有大舅这样的长辈的付出,妈妈作为老幺才能成为当时家族中唯一一个走出农村的孩子。

回忆过去的日子,唐天祥也念叨着一些说不上来的甜。“那时候大家白天做活,晚上唱啊跳啊,热闹得很。”访谈中,很多老人都表达了类似的想法。

赵雅婕的姥爷留恋村里的人情味和村民之间互帮互助的风气,谁家有红白事,村民都是能帮的就搭把手,不太计较回报。孙欣的姥爷会在下班后,因回家路上村民的一声吆喝,就帮着一起扬麦到晚上。顾不上吃饭,也不在意一身的土。在他眼里,这不过是举手之劳。

“他们不是完全被动地接受苦难,而是做个‘绣花补丁’,坚毅而辛勤地活着。”陈文嘉在调研小记里写道。“绣花补丁”这个形容源自她高中时就爱上的一篇文章《绣朵花儿当补丁》,文中的母亲是跟大舅同时代的人。面对生活的苦,他们选择用缝补的精神去裁剪人生,将那些一地鸡毛的琐碎和冗杂都果断地剪下丢弃,用一块新的心气儿给破洞处打个补丁,绣上花。

乡村根植于土地,以土为生的人们,用特有的品行和力量,借由土地发出连绵厚重的回响。

“在一个个具体的农民个体讲述中,年轻的学生们也会明白,从土地改革到包产到户,从新农村建设到乡村振兴,农民都扮演着积极行动者的角色。他们响应国家政策,凭着勤劳的双手,从土地出发,过上好日子的同时,也建设着现代化的美丽乡村。”项目组指导教师任路觉得,这也是另一种收获。